作者:郭奔勝

正值建黨百年,電視和網(wǎng)絡上熱播的《覺醒年代》《理想照耀中國》等紅色大劇中����,那一個個義無反顧的身影雖未謀面��,一幕幕動人心魄的場景雖未親歷��,但隔著屏幕���,仍能感受到澎湃的熱血和信仰的力量。

審視此時我所在的忻州���,在那個動蕩年代����,這里也不乏覺醒的先驅(qū)���;理想照耀中國���,也照耀著忻州這片紅色的土地�。

1

星星之火����,可以燎原

對于忻州而言

星星之火在哪里

又是怎么燎原的?

我心中的日歷不停地回翻

早在建黨前一年�,1920年深秋時分,靜樂青年高君宇作為李大釗和陳獨秀的學生�,就在北平加入了共產(chǎn)主義小組,成為中國共產(chǎn)黨最早的58名黨員之一��,也是山西第一個共產(chǎn)黨員��。這意味著����,從那時起,這位“五四健將”就已經(jīng)把山西和忻州寫進了黨的歷史���。

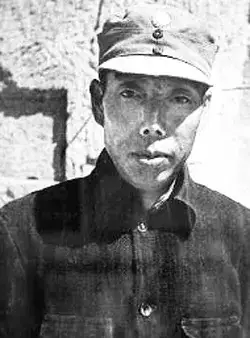

李大釗與高君宇����。源自網(wǎng)絡

1926年6月初���,“五卅慘案”剛剛過去一周年��,肅殺的街道上行人稀少��,崞縣中學學生會主席劉葆粹��,就在太原毅然加入中國共產(chǎn)黨����,成為忻州第一個共產(chǎn)黨員����。同月上旬,忻州第一個黨支部——中共崞縣中學支部也籌建成立��。次年元月�,忻州第一個縣委——中共定襄臨時縣委成立。

有人說��,閃電是偉大的覺醒者�,因為它喚醒了沉睡的大地。高君宇先生就是這樣一位“閃電”般的代表人物�。他在日記中用詩句袒露心聲:“我是寶劍,我是火花���,我愿生如閃電之耀亮��,我愿死如彗星之迅忽�。”

顯然���,他不是一個躲在書齋里“躺平”的人����。他這把寶劍帶頭砍斷束縛新思想的舊辮子���,帶頭沖向前方火燒趙家樓����。他這簇火花拼盡羸弱之軀�,數(shù)千里播撒革命火種��,兩次深入虎穴又機智脫險���。他接受重托�,擔任孫中山先生政治秘書����,南下廣州協(xié)助平叛��,北上起草《北上宣言》�,不向病魔屈服�。他像閃電一樣穿梭于演講、聚會�、斗爭、辦刊之間���。最后,真的如彗星般急速地燃盡了自己�。

《北京大學日刊》曾評價他:“久而益厲,猛勇有加�,其弘毅果敢,足為青年模范����。”這個青年模范��,從忻州這樣一個逼仄僻壤走出來���,卻真真切切展現(xiàn)了一個青春中國該有的遼闊與深刻���。

我對先生景仰已久����,在北京工作時�,就知道陶然亭公園有他的塑像和墓碑,那里曾是他和中國共產(chǎn)黨的先驅(qū)者們秘密開展革命活動之所��,因輾轉(zhuǎn)忙碌����,自己竟未去憑吊過。來忻州工作的機緣�,讓我有了近距離拜謁他的機會。去靜樂下鄉(xiāng)�,我專程趕到文廟東面的明倫堂院,也就是岑山書院�,先生曾經(jīng)讀書的地方。

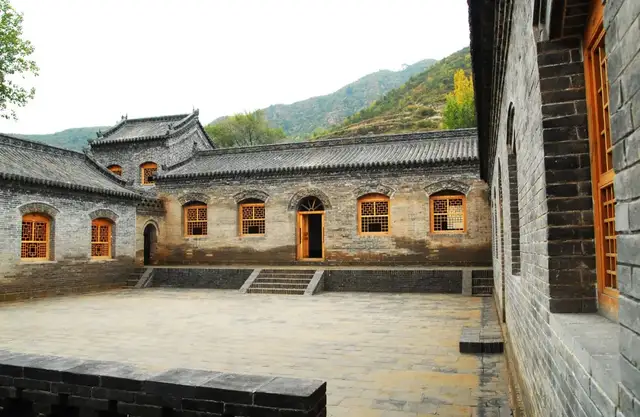

靜樂縣文廟明倫堂����。忻州日報資料圖

遠遠地我就望見了他的雕像。他站立在一塊土坡一樣的大理石臺基上���,仿佛正注視著我�,我不由得加快腳步向他走去?�?熳叩礁?,才看見他單手叉腰,邁開步子����,正向前奔去,他的目光穿透鏡片投向我�,溫暖而堅定。我深知����,先生有著更高遠更廣闊的凝望。

岑山書院�。王文君 攝

我來到的地方����,正是先生出發(fā)的地方。這讓我瞬間感覺���,歷史原來離得這么近����,從先生那時起到現(xiàn)在走過的百年光陰,就在我與先生咫尺交臂間����、彈指一揮間,仿佛仍能聽到他炙熱的心跳�,仿佛我與他處在同一時代����。

忻州的覺醒者當然還有很多����,可以列出一長串名單:參加南昌起義并追隨朱德和陳毅到井岡山的趙爾陸上將,中央蘇區(qū)政府總務廳廳長����、被譽為“紅都管家”的趙寶成,為山西國共合作抗戰(zhàn)作出巨大貢獻的薄一波�,共和國元帥中唯一的北方人徐向前,由崞縣九名就讀北平大學的窮學生組成的“九窮”小組���,在外求學或回鄉(xiāng)探親早期加入中國共產(chǎn)黨的徐則歐����、史雨三���、師祥甫��、郭潤芝�、樊瑞堂、張亨晉�、郭卯元、李希龍�、張孝友、范若愚��、高欽……

抗戰(zhàn)初期的徐向前�。源自網(wǎng)絡

如果統(tǒng)計一下,從忻州走出去的革命者����、領導者、將軍和士兵到底有多少�,從忻州南下、西進�、北上的干部到底有多少��,我想那絕對不會是一個小數(shù)字����。信仰的種子一經(jīng)播撒���,就如星星之火,呈燎原之勢�,即便地處千溝萬壑,即便閉塞至極��,但革命火種還是燃燒了起來��,這里的大山深溝也不能阻擋先進分子的革命熱情���。

那些年代����,革命烽火燃遍了神州每個角落�。我工作生活過的地方,無論是安徽��、吉林�、江蘇、福建���,還是北京��,沒有哪一個地方?jīng)]有可歌可泣的故事�。我不由得感慨,在中國大地上��,近百年來�,往往就是一段又一段的紅色歷史,走到哪里�,都在牽引著你。一個人不是在歷史故事的這一段�,就是在歷史故事的那一段,如果你細心去留意的話���,你始終是走在紅色歷史的某個篇章里���。

2

總有一種信仰的力量

勢不可擋

總有一種執(zhí)著的精神

讓我們感動并崇敬

在江蘇工作時,我曾劃進蘇南的蘆葦蕩����,如同劃進一出久唱不衰的京劇里,抗日的烽火映紅了浩渺煙波��;我也曾叩開蘇北平原的農(nóng)莊��,仿佛叩開一段煙雨深處的血火記憶���,聆聽一曲魚水情深的英雄贊歌��。更為深沉的定格���,則來自我到訪過的南京中山陵,那自下而上“警鐘”形狀的設計��,給這座莊嚴肅靜的陵墓陡然增添了幾多憂思���。

中山陵�。源自網(wǎng)絡

1935年歲末�,最尖厲的一聲警鐘,由一個忻州人敲響����!他報國無門,帶著滿腔悲憤��,在中山陵前以剖腹自戕��、灑血明志的決絕方式驚醒國人���。不用我說���,人們都會說出他的名字:續(xù)范亭����。他被譽為中國抗戰(zhàn)“最有血性的愛國將軍”���。作為辛亥革命元老���、作為孫中山先生曾經(jīng)的衛(wèi)士長,將軍泣血手書五首《絕命詩》��,開篇一首就寫盡英雄浩氣:“赤膊條條任去留����,丈夫于世何所求?竊恐民氣摧殘盡��,愿把身軀易自由��?�!?/span>

續(xù)范亭���。源自網(wǎng)絡

最令我動容的是���,將軍隨陜甘寧邊區(qū)黨政軍機關撤離途中����,病情加劇���,最后的遺書竟是申請加入中國共產(chǎn)黨!我不由得頓住了�。與高君宇先生一開始就堅定加入中國共產(chǎn)黨不同,續(xù)范亭將軍是從一個裝備精良��、錦衣玉食的黨派切換到另一個背靠窯洞��、小米加步槍的黨派�,這樣的抉擇,對于一位病榻垂危的將軍��,到底意味著什么��?

一定是意味著那超越生死之上的真正的信仰���!

驚悉續(xù)范亭將軍病故的噩耗����,一位與他同年生的共產(chǎn)黨人十分悲痛,親書挽聯(lián):“為民族解放��,為階級翻身���,事業(yè)垂成�,公胡遽死���?有云水襟懷���,有松柏氣節(jié),典型頓失�,人盡含悲!”內(nèi)容引起強烈共鳴��。人們很快知道��,手書挽聯(lián)者是一代偉人毛澤東�。光陰荏苒,筆墨不老��,毛主席寫給續(xù)范亭將軍的那14封書信����,還在見證著彼此水乳交融的誠摯革命情誼����。

當我從忻州驅(qū)車來到將軍的故鄉(xiāng)原平��,走進以他的名字命名的范亭中學���,走進朱德總司令親筆題寫匾額的紀念堂,仰望他高聳的半身漢白玉雕像�,聆聽講解員介紹他的生平,仿佛走進他苦心孤詣�、救國圖強的一生。

展廳里一張將軍與女兒續(xù)磊的照片��,引起了我的注意����。那是將軍剖腹后,在南京中央醫(yī)院治傷時留下的影像�。照片里,續(xù)磊坐在病床邊���,和父親一同望向前方����,他們的眼神里,沒有一絲恐懼和悲傷�,有的只是堅毅和果敢。

續(xù)范亭與女兒續(xù)磊��。源自網(wǎng)絡

從這一段紅色展陳中��,我了解到��,將軍的女兒是記者�����,嫁給了同樣是記者的穆青���。穆青是我們熟知的新華社老社長��,也是我國新聞界德高望重的老前輩�。作為晚輩���,作為曾經(jīng)的新華社記者�、現(xiàn)在的忻州新市民���,看到歷史脈絡冥冥之中的延展�,我不禁心潮澎湃,浮想聯(lián)翩�����,十分感慨歷史的機緣巧合�����,也感謝這樣一種人生際遇���。

3

這個村莊就像一把火炬

點燃了全民抗戰(zhàn)的烽火

眾多的老一輩革命家

在此留下戰(zhàn)斗的足跡

南茹村,忻州五臺縣一個小村莊��,曾經(jīng)享有“茹湖落雁”的美譽�����。在那戰(zhàn)火紛飛的年代�����,有一群人�,他們來到這里,可不是為了觀賞落雁�,體味風雅�,而是要鼓蕩起一個民族在生死存亡之際抗爭的血性���。

1937年9月23日���,也就是日寇發(fā)動“七七事變”后的兩個多月,以朱德為總指揮�、彭德懷為副總指揮的八路軍總部進駐南茹村,南茹村也成為我軍抗日司令部第一個駐扎地�。

那些日子,南茹村沸騰了��!朱德��、彭德懷�、任弼時、鄧小平���、劉伯承�����、賀龍���、聶榮臻���、左權等八路軍高級將領接踵而至,電話�、電報、命令此伏彼起�����,運籌決勝幾百里之外���。

我到訪過八路軍總部舊址�,一座典型的北方四合小院�����,四周高山環(huán)抱�,全民抗戰(zhàn)烽火在此點燃�����。走進院子��,曾經(jīng)的硝煙已經(jīng)遠去��,一切歸于平靜。

五臺縣南茹村八路軍總部舊址�。宮愛文 攝

難以想像,八路軍115師首戰(zhàn)平型關的戰(zhàn)斗號令就發(fā)布于此�����。我們都知道�����,那次戰(zhàn)役干了一件非常了不起的大事�,就是打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話,名揚天下��。

平型關��。陳寶 攝

難以想像�����,為配合國共忻口會戰(zhàn)�����,120師雁門關伏擊戰(zhàn)運籌于此���,129師夜襲代縣陽明堡機場亦謀劃于此���。而百公里外的忻口村�,經(jīng)受了一場華北戰(zhàn)場規(guī)模最大�����、持續(xù)時間最長�、中日交戰(zhàn)最為慘烈的戰(zhàn)役,數(shù)萬將士喋血疆場��,愛國將領郝夢齡�����、劉家麒���、鄭廷珍同日捐軀赴難。忻口戰(zhàn)役也與淞滬會戰(zhàn)�、徐州會戰(zhàn)、武漢會戰(zhàn)并稱為抗戰(zhàn)初期“四大戰(zhàn)役”���。

忻口戰(zhàn)役紀念墻���。陳寶 攝

猶記紀念抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年盛大的閱兵儀式上�����,10支受檢閱的英雄部隊忻州就占了3支�!當平型關大戰(zhàn)突擊連��、雁門關伏擊戰(zhàn)英雄連�、夜襲陽明堡戰(zhàn)斗模范連徒步方隊踏著整齊的步伐走來,仿佛他們就是從忻州紅色記憶的深處走來�����,走得鏗鏘有力�,走得氣勢如虹。

也難以想像���,那些深思熟慮的決策就是在這簡陋的一隅形成�����。黨發(fā)動群眾開展獨立自主的山地游擊戰(zhàn)的第一張藍圖繪就于此���,黨創(chuàng)建首批敵后抗日根據(jù)地的規(guī)劃誕生于此���,恢復我軍黨代表和政治機關原有制度的意見出臺于此,體現(xiàn)我軍對日本戰(zhàn)俘政策的首份文件也制定于此���。我看過那份文獻��,一千來字的《八路軍告日本士兵書》�,內(nèi)容不多��,但字字千鈞���!對于多數(shù)人��,單看標題��,就能感到一種直截了當?shù)耐z力�。

那段歷史給予南茹村的時間并不寬裕�,滿打滿算,八路軍總部駐扎于此的時間也就一個多月,當年的10月28日就進行了戰(zhàn)略南移,轉(zhuǎn)戰(zhàn)太行山腹地�。而所有這些奇跡����,都是在這一個多月的時間里創(chuàng)造出來的�。這讓我意識到,時間的分量對于每個人���、每個地方真的并不相同���。

可以說,南茹村為中國抗戰(zhàn)打了一針又一針的“強心劑”�����,使得抗戰(zhàn)的旋律不再像開頭幾個月那般低沉��、那般壓抑�,開始變得明快起來,里面已經(jīng)有了大刀進行曲的激越�����、黃河大合唱的怒吼�。

這么多的“第一”,南茹村不成為“第一村”都說不過去�。果然���,她像那些被黨史專家譽為“抗戰(zhàn)第一村”的村落一樣,被譽為“八路軍出師華北前線進行抗日戰(zhàn)爭的第一村”�。

像南茹村這樣,看似普通卻極富傳奇色彩的村落�,在忻州大地還有很多。五臺縣的金崗庫村有晉察冀軍區(qū)司令部舊址����;神池縣的橫山村,八路軍團長高永祥以身殉國后改名永祥山村��;舉世矚目的百團大戰(zhàn)首戰(zhàn)地就在靜樂縣的康家會����,那里打響了這場規(guī)模空前的戰(zhàn)役的“第一槍”……

五臺縣金崗庫村晉察冀軍區(qū)司令部舊址����。源自網(wǎng)絡

靜樂縣康家會百團大戰(zhàn)首戰(zhàn)紀念館。呂宣中 攝

正是這些樸素的鄉(xiāng)村和厚重的土地�����,把我們帶回一個個紅色的歷史瞬間�。在那些現(xiàn)場���,如今只有必不可少的提示,沒有過分的裝飾����。唯其如此�,我們來到的才是真實的舊地。那些廣大無言的存在�����,正是對一段崢嶸歲月最深刻的銘記�。如今的陽明堡飛機場早已沒有飛機,只有一大片玉米在生長�����,也唯其生長�,才是對長眠者最好的致敬。

于是�����,有意無意���,我對忻州大地上的那些斑駁村落��、羊腸小道多了幾分關注�����。下鄉(xiāng)途中�,走訪路上,從眼前掠過的一個小土包�、一條溪澗、一截老樹�����、墻根下曬太陽的老人��,都有可能是一段紅色歷史的親歷者�����、見證者����、講述者。

4

理想與奮斗

戰(zhàn)爭與犧牲

那是曾經(jīng)的熱血旋律

致敬那些戰(zhàn)火中做出巨大努力與犧牲的英雄們

定襄縣西河頭村��,一個因地道戰(zhàn)而聞名的村落。剛走近她時�,我想起一個成語:無險可守。深入進去后����,又想到一個成語:堅不可摧。

溝通兩個成語之間的秘密通道�,就是那些迷魂陣似的地道��。

當時那些在地道里戰(zhàn)斗的人�����,已經(jīng)走進了歷史���。他們并不知曉�����,他們用生命和鮮血守護的這片土地����,已經(jīng)與北京焦莊戶�、河北冉莊齊名�����,成為全國保存最完整的三大地道戰(zhàn)遺址之一����。

定襄縣西河頭地道�。張晉蘭 攝

那些身影,最終幻化成近1200多位烈士的名字����,鐫刻在定襄革命烈士紀念碑的背面。我默讀著那些烈士的名字�����,思緒飄得很遠很遠�����。

這樣的碑或墻�����,忻州每個縣都有,在那些松柏蒼翠��、肅穆莊嚴之地���,長眠著在抗日戰(zhàn)爭����、解放戰(zhàn)爭���、抗美援朝戰(zhàn)爭以及新中國建設中犧牲的忻州數(shù)萬烈士���。

如果把忻州每個縣的烈士名單集中放到一面墻上����,如果把山西每個市的烈士名單集中放到一面墻上,如果把全國每個省的烈士名單也集中放到一面墻上��,會是怎么樣的一種場景�����?

我想����,那么大的一個體量���,每個人都會在視覺上、情感上感受到生命不可承受之重�����。是啊�����,那太沉重了��,沉重得令人窒息�����,使人無法直視�����!那些名字里��,肯定有你所認識的人的名字��,或許就有我們自己的名字,盡管只是重名��。他們從歷史中走來��,會帶給我們多么巨大的心靈震撼����!

忻府區(qū)烈士紀念墻。張存良 攝

當人們熱衷于探究忻州第一個共產(chǎn)黨員是誰���,第一個黨支部在哪里����,第一個縣委書記是誰時��,可曾想過���,在那血雨腥風的年代,早醒往往意味著早逝�����,第一個往往意味著殺頭�,參加共產(chǎn)黨很大程度上意味著犧牲!

在一次黨史學習教育的會議上我曾發(fā)問,如果現(xiàn)在把鍘刀抬進會場�����,讓大家過這一關��,說出秘密就過����,不說就鍘,有多少人能夠眼睛不眨向死而去�����。這句直抵靈魂之問����,既問給大家,也問給我自己��。不是每個人都能像劉胡蘭烈士那樣�����,一個15歲的花季少女�����,如此忠誠于信仰,如此英勇赴義��,如此剛烈不屈��,感動著一代又一代人���。她那“生的偉大���、死的光榮”的光輝形象永遠刻在了我們心中。

毛主席為劉胡蘭題詞���。源自網(wǎng)絡

這樣的動人故事�,在忻州大地并不鮮見���。英勇就義時比劉胡蘭大一歲的忻州兒童團團長岳云貴��,也和劉胡蘭一樣面臨著威逼利誘����,面臨著生死審訊����,但他怒視敵人,臨危不懼�。死后渾身上下有80多處刀傷,腸子流出體外���,慘不忍睹���,但英雄氣概長久地回蕩在天地之間。

忻府區(qū)烈士陵園的岳云貴塑像��。張存良 攝

不怕犧牲�,從來就是中華民族的精神之魂。在福建工作期間�����,我了解到最為慘烈的犧牲就發(fā)生在長征初期的湘江戰(zhàn)役��。那是關于閩西兒女的故事���,為了掩護大部隊脫險���,這支部隊誓死守衛(wèi)湘江�����,以最為壯烈的方式詮釋了忠誠的內(nèi)涵�����。這段故事讓我久久不能平靜���,于是便與同事們采寫了一篇告慰先烈的文章《閩西:紅軍長征史上不可或缺的一頁》,采訪的情形至今歷歷在目�,英雄的事跡一直令我感動。在福建長汀��,當我站在黨的早期領導人瞿秋白從容就義地時��,默默地想���,如果當時自己站在這里��,會那么從容嗎�?這個叩問長時間盤旋在心頭��。來到忻州����,每到一縣調(diào)研,當我了解到那些犧牲的烈士�����,這樣的叩問就會再次響起����。

5

愛情是人類永恒的話題

生死相許是最動人的音符

崇高信仰則是這音符的最強音

當我的目光觸及歷史長廊里的革命愛情,“我失驕楊君失柳”的蝶戀花灼然盛開�,閩西深山老林的竹戒指依然閃耀如初,刑場上的婚禮舉行得那么蕩氣回腸���,雨花臺下的白丁香傾聽著深情的二胡《隨想曲》隨風搖曳……

毛澤東手書《蝶戀花 · 答李淑一》���。源自網(wǎng)絡

我同樣被這個長廊里忻州人的愛情故事深深吸引。

秋高氣爽�����,我曾專門約友人去看北京香山紅葉��,那時并不知曉�����,這小小的紅葉還承載過一對山西革命伉儷圣潔的愛情,這便是盡人皆知的高君宇與石評梅之戀����。

我分明看到了紅葉有三重面孔。第一重是絢爛的���、熱切的�����,呼應著高君宇那句深情的詩“滿山秋色關不住��,一片紅葉寄相思”�;第二重是內(nèi)斂的���、哀傷的�����,一滴露珠還是淚水打濕了石評梅寫下的新詩“枯萎的花籃不能承受這鮮紅的葉兒”���;第三重是褪色的����、悲痛的���,當寄情的紅葉成為遺物,石評梅心如刀割���,每周祭吊��,抒寫《墓畔哀歌》��,失聲喊出:“紅葉縱然能去了又來����,但是他呢�����,是永遠不能再來了�!”

北京香山紅葉。源自網(wǎng)絡

1928年9月30日�,石評梅女士在北平驟然病逝,年僅27歲的生命讓她成為中國近現(xiàn)代女作家中生命最短促的一位,她曾和呂碧城�、蕭紅、張愛玲一并被譽為“民國四大才女”���。

無從知曉��,她去世的消息傳開后���,她的老師魯迅先生等大家會有怎樣的惋惜,她的同學林徽因����、丁玲、冰心會寄托怎樣的哀思�����,畢竟他們在一起度過了一段“狂笑��、高歌���、長嘯����、低泣”的快意生涯,也藉此開啟了各自嶄新的人生���。

也無從知曉���,她的已先她而逝的戀人高君宇若地下有知,會是怎樣的悲痛欲絕����!相較于革命家����、政治家這一身份,高君宇清瘦的面容���、火熱的情感����,使他更像是一個詩人��,事實上他和“新月派”詩人徐志摩是同一年出生的����。

但可以知曉的是,因高君宇這位“紅娘”結(jié)合的革命伴侶周恩來與鄧穎超,新中國成立后�����,曾幾次前往陶然亭湖畔的“高石之墓”憑吊��。

我在網(wǎng)上見過高石二人的漢白玉雕像�����,兩個相愛的人在綠樹映襯下終于敞開心扉����,走到了一起。高君宇的眼神專注����,仿佛正在抒發(fā)胸臆:“我就是被捕去坐牢也是不怕的,假如我害怕�,我就不做這項事業(yè)了!”“假如我要為自己打算�����,我可以去做祿蠹��,你不是也不希望我這樣做嗎?”石評梅略微側(cè)過身��,眼神透露愛意���,用那灼熱卻又苦冷的文風倔強地說:“我撐著這弱小的軀體���,投入在這腥風血雨中搏戰(zhàn)著走向前去的戰(zhàn)士,直到我倒斃在旅途上為止����。”

陶然亭高君宇�����、石評梅雕像�。源自網(wǎng)絡

當我讀到石評梅墓碑上刻著的“春風青?����!彼膫€大字時���,頓覺有風拂過����,不禁釋然:倆人早已引為知己,雖生未成婚�,但死而并葬,可謂死生契闊����,又何必拘泥于世間流俗呢!

在那生死兩茫茫的年代���,很多革命戀人離別多年情不移����,等來了終成眷屬�����,但也有人等不到那一天��,等來的只有對愛情的釋懷與各自成全�����。

當人們津津樂道于馬海德�����、周蘇菲寶塔山下的浪漫異國之戀,對于忻州五臺縣東冶鎮(zhèn)的陳劍戈來說����,向她奔騰而來的洪水,是來自異國他鄉(xiāng)的愛情洪水�����。

忻州人陳劍戈與越南人洪水結(jié)婚了�!這在今天人們的眼里可能稀松平常,但那可是紅軍長征后的頭一宗跨國軍婚��,史稱“八路軍中第一婚”����,不能不引起轟動。

陳劍戈���,原名陳玉英,太原女子師范學校畢業(yè)生����,是當時五臺縣東冶區(qū)動委會婦女主任���。洪水,原名武元博����,中國和越南雙料“少將”,也是當時中國唯一一位外籍將軍����。

倆人的結(jié)合在當時被傳為佳話,讓人體會到那種刻在骨子里的愛情��。而革命者的愛情看似分外浪漫�,在那個年代卻又飽含著幾多凄苦。今天的我們可以感受那時愛情的甜蜜�����,但對于革命的那份殘酷�����,尤其當愛情面對革命需要作出艱難決絕的選擇時�,那種勇氣恐怕是今天的我們難以體會到的。

每每想到革命者對愛情的純粹���,對自我的犧牲�����,對信仰的堅守����,我總會肅然起敬。那個時代的覺醒者���,為我們演繹了堅貞的愛情故事和不朽的革命精神�。

電影《刑場上的婚禮》劇照��。源自網(wǎng)絡

6

從家書的字里行間

我們可以讀懂

革命者的壯闊情懷

和穿過歷史照亮未來的不滅精神

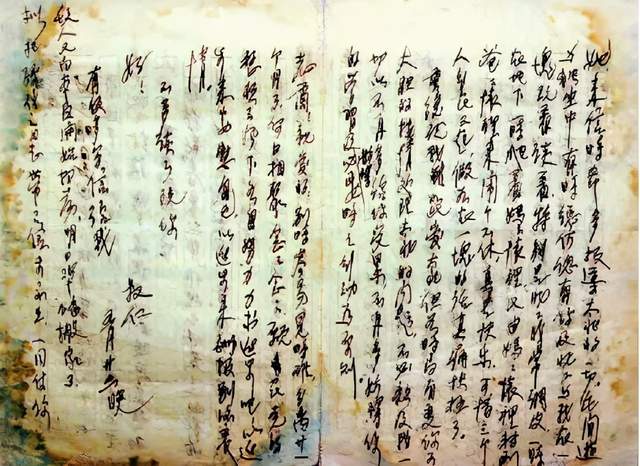

見字如面��、展信如晤�����,是人們對家書的美好記憶���,在“家書抵萬金”的戰(zhàn)火年代,左權寫給母親的“決心書”��、趙一曼寫給幼子的“示兒書”、張朝燮寫給妻子的“兩地書”�����、傅烈寫給父親的“絕命書”��、王爾琢寫給父母的“托孤書”���,成為革命者披肝瀝膽的滾燙證物�����。據(jù)了解�,忻州也不乏這樣為家國而書�、為民族而書、為信仰而書的書信�����,那一頁頁泛黃的紙張�,開啟了一段段塵封的記憶。

左權家書�。源自網(wǎng)絡

一封是革命烈士梁雷寫給姚雪垠的家書。梁雷在偏關縣掩護戰(zhàn)友轉(zhuǎn)移,不幸壯烈犧牲后�����,寫給河南同鄉(xiāng)����、著名作家姚雪垠的書信陸續(xù)被發(fā)現(xiàn),那種決死不羈的灑脫震驚了我��。他在信中說:“我們是絕不懼怯����、退縮、退讓���、逃避的���!我們是要拼著頭顱殺向敵人的側(cè)方、后方去的����,死的機會多著呢?!边@位把死亡當成機會的共產(chǎn)黨員���,置雁北游擊隊司令員、偏關縣委組織部部長��、偏關縣縣長等光環(huán)于不顧���,認為“我即若死了對民族革命是決無損失的,因為你們一定會因我之死而做了更多的工作��,因我之死而號召更多的同志����。”讀罷�����,一股凜然正氣涌上心頭��,難以忘懷���!

一封是徐向前元帥寫給妻子的家書�����。臨汾戰(zhàn)役中����,徐向前考慮到強攻會給部隊造成很大傷亡,就沒有同意前線指揮員的請求����,而是改用坑道爆破攻城,取得了勝利�����。但即便如此�,他在寫給妻子的信中仍充滿內(nèi)疚:“臨汾于十七日最后為我兵團攻下,頑敵為我全殲�����,總計自三月七日開始作戰(zhàn)以來已整整七十天矣���,不管傷亡消耗如何大��,但總算最后取得了全勝�����,而我精神上之重負第一大包袱算已解除……但因時間拖延甚久��,傷亡和消耗甚大�,心中深以為憾,有時自己竟覺得慚愧萬分����!”

徐向前故居��。忻州日報資料圖

這種愛兵如子的情懷�,對于徐帥而言不是偶然的。在南方傳頌著“半條棉被”的美談�����,說的是長征中女紅軍戰(zhàn)士董秀云把自己僅有的一床棉被剪下一半留給村民���,而在北方則流傳著“一條棉褲”的故事���,故事的主角就是徐帥?���?箲?zhàn)時期���,他奉命回家探親,姑姑看他穿得單薄��,就想給他做一條棉褲���,他推辭道:“我的同志有一萬人���,要做就得一起做,光我一個人穿暖了怎么行呢�����!況且多少老百姓還穿不上棉褲呢��!”一南一北����,從棉被到棉褲,溫暖著整個中國�����,也溫暖著人心���。

徐帥故居位于五臺東冶鎮(zhèn)永安村����,看上去簡樸而莊重。和故居相比����,不遠處的紀念館的視覺就更加開闊,層次也更豐富�,人們希望用這種方式來承載一位元帥的豐功偉績。我站在那里,看見他的白色大理石雕像高高矗立,仿佛仍在指揮千軍萬馬�����。猛然想起他生前最喜歡于謙的那首《石灰吟》��,“粉骨碎身全不怕��,要留清白在人間�����?!倍嗝聪袼饷骼诼?���、胸懷坦蕩的一生的寫照?���。?/span>

徐向前元帥紀念館����。王文君 攝

還有一封是一個外國人寫給中國友人的。一個人在生命最后時刻����,會想些什么?可能答案不盡相同�����,對于白求恩大夫���,他唯一的希望仍是“多做貢獻”��。在河北唐縣����,去世前的那個清晨,他用顫抖的手給他的好友�、司令員聶榮臻寫了一封信,信中寫道:“今天我感覺身體非常不好����,也許我要和你們永別了!請你給加拿大共產(chǎn)黨總書記蒂姆·布克寫一封信……告訴他們�,我在這里十分快樂,我惟一的希望就是能夠多做貢獻��?!?/span>

當他寫下“最近兩年,是我平生最愉快���、最有意義的日子”時,我想���,他一定想起了曾在忻州五臺山工作過的100多個日日夜夜��,也一定想起了來五臺山之前與他深情話別的毛主席�,誰料一別竟成永訣��。只有那篇著名的《紀念白求恩》見證著彼此深厚的情誼����。

五臺縣白求恩紀念館����。宮愛文 攝

可以說���,白求恩是幾代中國人集體的記憶�,透過歷史的帷幕���,仿佛仍能聽到他匆匆的步履��,不遠萬里�����,奔赴延安��,奔赴五臺山�。他是帶著崇高的使命來的�,他的到來,讓中國有了兩個盧溝橋:一個是給人傷痛和警醒的盧溝橋��,另一個是給人醫(yī)治和希望的盧溝橋。后一個“盧溝橋”是他的一個發(fā)明�。做法是,仿照農(nóng)民運送東西用的那副馱子�,把手術臺、換藥臺�、器械筒、藥瓶車����、洗手盆等設備裝進一副箱子里,放在驢背上馱運���,這種馱子外型像一座橋����,于是就把藥箱子叫成了“盧溝橋”�����。就是用這種“盧溝橋”�,他救治了許多八路軍傷病員和窮苦民眾��。這種“盧溝橋”一直沿用到解放戰(zhàn)爭����。如今�����,原件就保存在中國人民革命軍事博物館里�。

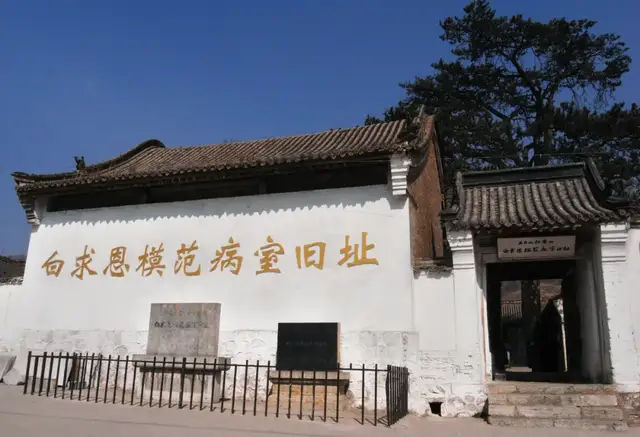

白求恩大夫當年親手創(chuàng)建的模范病室�����,位于五臺縣耿鎮(zhèn)松巖口村�。我去的時候,恰好遇見村頭一位老人�����,他回憶說�����,小時候就是在這里看見白求恩大夫在忙碌���。那忙碌的一幕���,穿越時空���,在我腦海里立馬閃現(xiàn)出一個彎下腰做手術的身影,仿佛還能聽到他觸動手術器械時發(fā)出的輕輕碰撞聲����。

白求恩模范病室舊址。宮愛文 攝

現(xiàn)在�����,這里已擴展為由他的故居�����、模范病室和紀念館組成的紅色景點�����,顯然比他當年做手術的空間要大許多���,在這片開闊的空地上����,仿佛還能聽見他經(jīng)常對護士說的那句:把“盧溝橋”打開��。如今����,他的名字和井岡山、延安����、西柏坡、沂蒙山以及山西的太行���、呂梁這些光榮的地名一樣���,化為了一種精神。

7

這份珍貴的報紙

忠實記錄了

那些曾經(jīng)發(fā)生在歲月深處的新聞

記錄了

晉西北人民浴血奮戰(zhàn)和生產(chǎn)生活景象

“九·一八”事變發(fā)生后的九周年�,一個離忻州很近的地方,山西興縣高家村���,夜幕降臨��,一排窯洞里正亮起一盞盞昏暗的麻油燈�����,一群人或埋首批閱����,或奮筆疾書,或沉思踱步����,透過白紙裱糊的窗欞,有幾間屋子里還不時彌漫出油墨的清香�����。

這里就是名聞遐邇的《抗戰(zhàn)日報》所在地����,作為中共中央晉綏分局機關報,這份報紙被譽為“晉西北抗日根據(jù)地的一面旗幟”����,被毛主席稱贊“內(nèi)容豐富,尖銳潑辣����,有朝氣,為群眾講了話”�。

晉綏邊區(qū)革命紀念館里的《抗戰(zhàn)日報》舊址景觀。馮曉磊 攝

一個偶然的機會�����,我通過網(wǎng)絡看到了《抗戰(zhàn)日報》影印版,隨手一翻��,便看到版面上注明“新華社電”的稿件不在少數(shù)�,那是抄收延安發(fā)來的新聞電訊時留下的標記�����。這一抄收���,等于每天把延安的氣息和精神也抄收了過來��。

部隊前線炮火連天����,報人后方筆墨助威�。當了20年的新華人,看到這一幕��,我自然感到親切�,更有從心底里升騰起來的敬意。這種敬意�����,既是作為同行對前輩戰(zhàn)地記者不懼生死、記錄歷史的敬意��,也是作為后人對生發(fā)那些報道的土地的敬意����。

通過對這份報紙的深入閱讀,我從中獲得的關于那個時期忻州的信息越多���,也就越發(fā)感動���。

因為報社離忻州近,“近水樓臺先得月”�����,《抗戰(zhàn)日報》上大量記載了忻州各縣抗戰(zhàn)的消息���?���?箲?zhàn)勝利后改名《晉綏日報》,忻州仍然經(jīng)常出現(xiàn)在版面上��。

戰(zhàn)爭是殘酷的�,這種殘酷首先體現(xiàn)在對一切存在之物的摧毀。1940年10月9日《抗戰(zhàn)日報》第一版�����,就刊發(fā)過一篇觸目驚心的報道�����,標題是《崞縣敵寇大肆燒殺劉家莊慘遭屠殺者達二百余人》:

據(jù)忻縣來人談:靠近忻縣邊境之崞縣五區(qū)劉家莊�,我某部前曾在該逮捕偽“皇協(xié)軍”五名���,敵寇以此為借口����,于九月十八日派兵百余��,將該村包圍��,大肆燒殺��,我無辜民眾慘遭屠殺者達二百零四人,房屋被燒三百余間����。該村總共僅有一百余戶,因此虎口余生者���,現(xiàn)尚逃避他方�,不敢歸還��。其屠殺之殘酷�,當?shù)孛癖娧灾旋X。

這樣的報道經(jīng)常不忍卒讀�����,但不讀就無法知道什么叫滅絕人性��。我們光是說出“寧武慘案”“崞陽慘案”“南懷化慘案”那一連串慘案的名字�����,就會脊背發(fā)涼����。

英勇抗敵的消息也屢見報端。1941年9月24日,報紙的第三版就以《岢嵐���、神池兩區(qū)長殉國》為題作了報道:

(岢嵐訊)岢嵐三區(qū)區(qū)長王增貞���,于八月二十五日,帶領工作團若干人����,于第三溝村休息之際,突被敵騎兵五十余人包圍��,王區(qū)長即以步槍一支����,掩護干部退卻���,不幸胸部中彈受傷�����,被敵以刺刀殺死���。行署已傳令岢嵐縣政府從優(yōu)撫恤其遺屬。

(神池訊)神池第二區(qū)區(qū)長管鎮(zhèn)南于上月八日,率部襲擊神池南關�,英勇殉職,除呈請上級表揚撫恤�����,并舉行追悼大會��。

因此���,慶幸在這樣一個偏僻之地�����,有《抗戰(zhàn)日報》這樣一位“大先生”�,能夠為我們留下這些文字�����,也讓我們更清晰地觸摸到腳下這片土地上發(fā)生過些什么��。

事實上��,在抗日戰(zhàn)爭�、解放戰(zhàn)爭期間�����,忻州很多地方已經(jīng)成為較為穩(wěn)固的根據(jù)地����。河曲����、偏關、保德��、五寨的解放早于全國抗戰(zhàn)勝利�����,神池��、靜樂、岢嵐��、五臺����、代縣����、繁峙�、寧武����、原平���、定襄、忻縣的解放早于新中國成立���。

對于根據(jù)地而言�����,戰(zhàn)爭與和平交織�����,不會只是整天打仗,也包括對根據(jù)地的建設與治理��。應該說�����,根據(jù)地的建設與治理同樣是忻州黨史上的精彩篇章�。報紙上關于開荒種地����、減租減息、夜校掃盲�、文化演出、婦紡運動�����、表彰英雄等消息��,為人們展現(xiàn)出一派生機勃勃�、充滿希望的景象�。

人是鐵,飯是鋼���。在那個年代���,開荒種地是能排到熱榜上的大事�?����!犊箲?zhàn)日報》上關于忻州開荒的消息換了一茬又一茬�����,隔上一段時間����,還能以綜合報道的方式登上延安《解放日報》。該報1945年6月21日第二版就刊登過《河曲保德大量勞動力到岢嵐山開地備荒》一文����,內(nèi)容不長,全錄如下:

(新華社晉西北十九日電)河保一帶����,過去經(jīng)常發(fā)生旱災,人民在長期與荒旱斗爭中����,積蓄了防旱備荒的經(jīng)驗�����。據(jù)有經(jīng)驗的老農(nóng)說:防旱的首要方法是不管天下不下雨���,竭盡一切方法生產(chǎn)。第一是開荒搶種�,河保農(nóng)民為了防旱,特地到岢嵐山去開荒���,因岢嵐山多灌木林�����,氣候較涼����,下雨的機會也多��,今年已有大量勞動力前往開地�。第二,各種莊稼都要細心照顧,多鋤草��,多除蟲��,近水的地方���,還要大批的種瓜,以備跌年成時食用���。第三�����,為了保證收成不落空�����,一塊地里可種二種莊稼�����,如在棉花地里寄種瓜���,看雨量及出苗情形決定去留。此外,有棗樹的地區(qū)�,要注意培植棗樹,將來可以棗糕炒面充饑��。養(yǎng)羊的人家里多留母羊�,羊奶也可維持生活。

那真的是一個勞動創(chuàng)造英雄的年代��,報紙上經(jīng)?�?莿趧佑⑿鄣墓鈽s事跡�����,生產(chǎn)能手是成為勞動英雄的必備條件�。1945年1月7日《抗戰(zhàn)日報》第二版上,就刊登過寧武縣勞動英雄張初元帶領鄉(xiāng)親開展生產(chǎn)的報道:

(寧武訊)張初元村冬季生產(chǎn)蓬勃開展��,并與冬學密切結(jié)合���。以煤炭為中心�����,組織了七個小組����,有六十八個人上窯,又組織了兩座合作油房��、五個榨油小組����、六個運輸隊����、十六個婦紡小組。這些生產(chǎn)組織之間����,經(jīng)常取得聯(lián)系與幫助,煤窯的炭賣給油房�,油房可供給煤窯燈油,運輸隊給煤窯運炭��,給油房往外運油���,往回換鹽換棉花供給群眾�����,供給婦女紡織���,使大家都能得到利益��,人人有利可圖�����。跟著冬季生產(chǎn)的開展���,又將生產(chǎn)組織轉(zhuǎn)入了冬學,由于冬學不但不耽誤冬季生產(chǎn)����,反而推動了冬季生產(chǎn),因而全村已有百分之八十以上的群眾參與了冬學�����,在冬學中研究公糧條例��,地雷的制造使用�����,紡織技術等,從冬學中提高了群眾的生產(chǎn)情緒����,窯工們提出:“寧叫炭等人,不叫人等炭���?���!碧岣吡烁G工們的出炭數(shù)目�����,油房�����、婦紡亦相繼提出要提高生產(chǎn)量����,全村四四七戶人家中已有一三四戶人家訂定了冬季生產(chǎn)計劃�,每戶要拾糞二十擔、集柴六千斤����,為了達到冬季生產(chǎn)五十萬元的目標�,個人與個人����、小組與小組之間發(fā)動了競賽。

窺一斑而知全豹���。我想��,不用再一一列舉�����,就能夠判斷出����,這些紅色史料的價值非同一般�。試想一下,如果沒有這些豐滿��、鮮活的細節(jié)呈現(xiàn)����,世人對于那一段歷史是沒有深刻印記的���,人們只能是在方志的宏觀敘述里、親歷者遙遠的追憶中��,揣測過往那段激情燃燒的歲月�。

其實,從《抗戰(zhàn)日報》到《晉綏日報》��,僅僅是翻閱一下��,從忻州大地上發(fā)生的那些令人振奮的變化中�,我也分明捕捉到,勝利的號角愈加嘹亮���,勝利的步伐不可阻擋。

8

從延安到西柏坡

一條中國革命走向勝利的路

毛澤東等中央領導一行曾路經(jīng)

忻州7縣

留下十分寶貴的精神財富

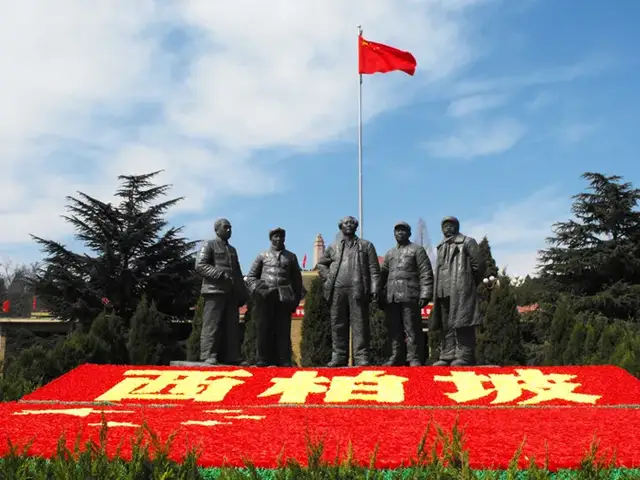

西柏坡��。源自網(wǎng)絡

從延安到西柏坡���,標志著黨中央領導機關勝利完成了一次戰(zhàn)略性的偉大轉(zhuǎn)移�。這一轉(zhuǎn)移�,僅從居住的條件來看,是從土窯洞搬進了土磚房�,身不離土�,但顯然更加結(jié)實堅固�,支撐中國革命走向勝利的基礎也越筑越牢。

從窯洞搬進磚房�����,有兩個重要的過渡�����,一個是東渡黃河����,一個是路居北方的四合院。如果說黃河永遠是那般滔滔不絕的表達�����,那么四合院則是靜靜地儲存記憶的容器�。一動一靜,把這條“進京趕考”之路��、走向勝利之路映襯得波瀾壯闊��、意蘊悠長����。

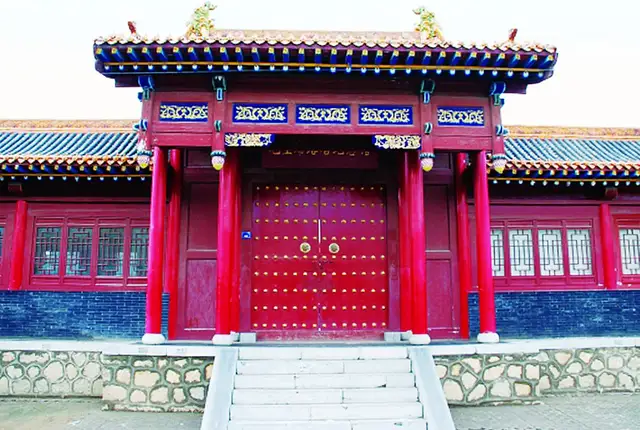

1948年春����,毛主席率領中共中央前敵委員會曾路經(jīng)忻州7個縣����,并在岢嵐、神池��、代縣�����、繁峙���、五臺山5個地方居住過��。如今,主席居住過的四合院早已辟成路居紀念館�。那些紀念館,仿佛一個個巨大的磁鐵��,吸引著四面八方的人們駐足停留�����,思索緬懷。

其實��,早在1947年的4月中旬�����,劉少奇����、朱德就率中央工委由延安出發(fā),途經(jīng)忻州的靜樂���、寧武�����、原平���、五臺,趕赴河北平山縣�����,為黨中央東遷選定西柏坡。深秋時節(jié)�����,解放軍總參謀長葉劍英一行5人�����,則從西柏坡返晉綏邊區(qū)途中��,路經(jīng)忻州的五臺��、代縣�����、靜樂��。在這往來之間�,我想,忻州與西柏坡一定早已相識���,甚至彼此相知,當走過這一季的春暖花開,兩個地方都迎來了更好的自己���。

至此�����,有一個史實可以落筆����,中央書記處“五大書記”毛澤東�����、朱德��、劉少奇�、周恩來、任弼時和開國十大元帥都曾踏上過忻州的土地����。

五大書記雕像。源自網(wǎng)絡

無疑�����,忻州是走向勝利之路的重要節(jié)點。毛主席從4月4日下午抵達岢嵐縣城�,到4月12日下午離開五臺山,歷時八天七夜�����,不時停歇下來�����,與這里的人民����、山水、土地展開對話����。因而,這次行走是一次很認真的路經(jīng)����,一點也不潦草。正因為認真��,那些路居館并不巍峨高大����,卻能在人們心中高高矗立��,成為黨史上一座座不朽的豐碑。

路居忻州�����,岢嵐是第一站����,岢嵐這個頭開得好。一進路居館大門��,穿過窯洞形的門洞��,院子里就是毛主席的正面雕像��,仿佛可以聽見他操著湖南口音說那句話:“岢嵐是個好地方�����?!?/span>如今,這句話已成了岢嵐最深情又硬核的廣告語�����。

岢嵐縣毛主席路居館。馮曉磊 攝

我到過岢嵐路居館����,那是一個四合院,但與外界并不封閉�����,它的周圍與農(nóng)家樂小旅館在一起�,與羊肉一條街在一起,與市井煙火在一起����,與人民大眾在一起。在路居館里��,我看到一塊豎立著的牌子��,上寫六個大字:“我們是一家人”��。是啊�����,在岢嵐人眼里,在忻州人眼里��,在山西人眼里����,毛主席可能從未真的離去,就像街坊鄰居一樣����,就像一家人一樣�。

從岢嵐到五寨,再到神池�����,五寨并未留宿���,像兩句話之間的一個逗號��。這個逗號�,仿佛是歷史有意埋下的一個伏筆���。直到十幾年后的1965年��,當毛主席唯一一次為自己的老部下�����、留守蘇區(qū)英勇犧牲的五寨人趙寶成��,親自作證��,批示追認��,把丟失30多年一直未被承認的烈士身份給找回來時�,仿佛才劃上了句號。

神池縣毛主席路居紀念館���。源自忻州黨史資料

路居神池時還有一個插曲�����,毛主席感冒了�。這感冒多多少少有著提醒的意味���,這既是料峭春寒對一位偉人輾轉(zhuǎn)奔波的提醒�,也是晉西北遭受的自然災害映照到他內(nèi)心產(chǎn)生的憂慮。這種憂慮����,走了一路,伴隨了一路�����,每到一地�,他都要關切地詢問群眾的生活狀況,并要求當?shù)亍芭Πl(fā)展生產(chǎn)�����,關心群眾生活��,組織好生產(chǎn)自救”�����,就連在散步和攀談時也不忘強調(diào)解決好群眾的生產(chǎn)生活問題�����。

挺進代縣���,登上雁門關�,憑吊古戰(zhàn)場���,從某種意義上說��,算是與老朋友會面��。毛主席是偉大的軍事家��,代縣雁門關是古往今來兵家必爭之地�����,有人說��,抗日的烽火熊熊燃燒起來��,毛主席那深邃的目光就一直沒有離開過這里�����。毛主席愛吃辣椒是出了名的�����,雁門關下種出的辣椒也辣味十足�,路居當晚,毛主席就讓廚房專門炒了一小盤紅干辣椒���。

雁門關����。馮曉磊 攝

我想���,他在咀嚼這些辣椒時�����,一定也順便回味了雁門關三千年的壯闊歷史吧�����!一個偉人和一座名關,兩者惺惺相惜����,氣味相投,早就神交已久���。

在代縣�����,毛主席還吃到了滹沱河兩岸忻州人種出的稻米����,還提出一個寫實又鼓舞人心的口號,就是讓所有的老百姓都能吃上大米�����。如今這個心愿早已變成現(xiàn)實���。住在代縣�����,毛主席仍不忘打磨自己的思想�,他興沖沖地拿出不久前在興縣蔡家崖所作的《對晉綏日報編輯人員的談話》手稿��,征求意見���。這個《談話》也成為中國新聞史上著名的經(jīng)典文獻�。

代縣毛主席路居紀念館。源自忻州黨史資料

路居繁峙是一個生動的插曲���。如果不是一場大雪的到來����,如果不是大雪紛紛揚揚下個不停����,繁峙極有可能和五寨一樣,一路而過�����。也許在此與一場雪的相遇��,是偉人兼詩人注定的緣分吧����。在此12年前,他揮筆寫就的那首《沁園春·雪》早已傳遍大江南北����,這一次他沒有寫詩�����,但親自為一個村莊改了名。這個叫“壩墻”的村子此后便有了一個更為響亮也更有詩意的名字“伯強”�����。

繁峙縣伯強村毛主席路居館����。源自忻州黨史資料

如果說沁園春的雪是寫意的、浪漫的�����,那么伯強村的雪則是寫實的�、工整的。毛主席在伯強村住了五天四夜��,除了與村民聊天引出“人民大眾才是真正的佛爺”的光輝論斷外��,伏案工作占了很大比重���。在那幾天里�����,他批閱了來自全國各地的一封封緊急電報�����,又起草了發(fā)往全國各地的一封封重要電文����,對全國戰(zhàn)局了然于胸,指揮若定�����。當前線傳來我軍攻克洛陽的喜訊時���,他當即寫下《再克洛陽后給洛陽前線指揮部的電報》����,提醒進城部隊要“禁止大吃大喝���,注意節(jié)約”����,“城市已經(jīng)屬于人民���,一切應該以城市由人民自己負責管理的精神為出發(fā)點”�����,雖然電報內(nèi)容講的是如何治理一個新生的城市�,但其意義和價值早已成為治理全國新解放城市共同的圭臬���。

五臺山�����。楊國軍 攝

終于望見了五臺山��。五臺山是路居忻州的高潮部分���,這個高潮高就高在,與五臺山緣分極深的毛主席����,從精神的五臺山來到了現(xiàn)實的五臺山。在親臨五臺山之前���,他在講話和文章里����,就以贊嘆的口吻多次提及這座名山。

五臺山毛主席路居舊址����。忻州日報資料圖

以他軍事家的眼光看,五臺山是戰(zhàn)斗之山�����。這座山和長白山���、太行山�����、泰山�、燕山�、茅山等抗日根據(jù)地一樣,最能長期支持抗日游擊戰(zhàn)爭����。

以他詩人的眼光看,五臺山是文藝之山。他在魯藝講話時就說過���,大綱是全中國��,小綱是五臺山,青年文藝工作者要研究五臺山��。

以他革命家的眼光看�����,五臺山是英雄之山��。他早就說過:“五臺山����,前有魯智深,今有聶榮臻����。聶榮臻就是新的魯智深?����!边@次來到五臺山,他頗有興致地打聽了魯智深大鬧五臺山和楊五郎出家五臺山的故事��,我想他一定想起過五臺山僧人抗戰(zhàn)的故事吧�。

以他教員的眼光看,五臺山是勝利之山����。這從他贈別延安陜北公學畢業(yè)同學的講話中就可以看出來。他和盤托出五臺山的意義:“聶榮臻在五臺山創(chuàng)造了一支二萬五千人的大隊伍��,我們要把這個例子告訴全國被占領或?qū)⒈徽碱I的區(qū)域的人民���,使他們看到抗戰(zhàn)的辦法與出路�����?��!比缃瘢麚]手指引勝利的豪言壯語���,刻在了塔院寺方丈院�,也就是五臺山路居館大門的照壁上:“從建立山西的五臺山�����,到建立全國的五臺山,爭取最后的勝利�����?��!?/span>

五臺山毛主席路居館大門照壁。源自忻州黨史資料

五臺山�����,一座現(xiàn)實的山�����,諸多精神的山����,因為一位偉人的到來而瞬間聚合,擁抱在一起����,疊加在一起。當毛主席一行頂風冒雪,翻過海拔2800米高的鴻門巖����,可以說,他們既翻越了現(xiàn)實的山�����,也翻越了精神的山�。

今天回望歷史,毋庸置疑����,忻州無論是作為晉察冀、晉綏兩大抗日根據(jù)地的中心腹地�,還是作為八路軍創(chuàng)建敵后抗日根據(jù)地的發(fā)源地,以及在這個過程中所作出的犧牲與貢獻�����,都使其成為名符其實的革命根據(jù)地的代名詞���。

百年風華����,熠熠生輝,紅色已然成為中華民族最熱烈又鮮亮的底色��。來到三晉大地�����,置身心靈之舟�����,總有聽不完的紅色故事�����,總有道不盡的紅色記憶��,那些故事如同一條奔騰不息的長河���,把記憶灌溉得如此清澈,把生命滋養(yǎng)得如此挺拔����。

撫今追昔,幸甚至哉��,我要把這里的故事講給你聽,因為這些故事��,流淌在我們的血液里���,閃耀在我們的雙眸里�����,照亮我們前行的腳步��,也必將放飛我們高遠的夢想�����。

(責任編輯:盧相?��。?/span>